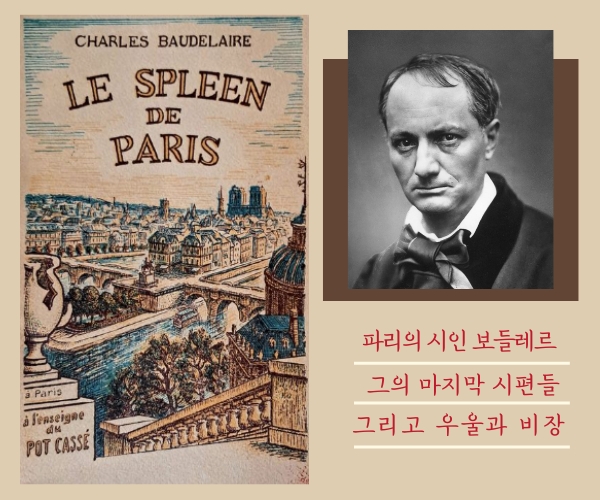

19세기의 파리가 모더니티의 수도였다면, 그 정수를 성취한 시인은 보들레르였다. 자본주의의 상품화와 물신, 대중문화의 부흥과 예술의 몰락 속에서 산책자로서 탐닉과 혐오의 아이러니를 담아낸 불멸의 작품집, 『파리의 우울』 말년의 보들레르가 도달한 예술세계를 직접 만나 본다.

시와 산문, 우울과 비장『파리의 우울』이라고 번역된 보들레르 시의 원제는 『짧은 산문시』(Petits Poèmes en prose: Le Spleen de Paris)이다. 보들레르 사후 2년이 지난 뒤에 출간된 이 말년의 작품집은 악화된 건강, 가난, 평단과 독자의 외면 속에서도 19세기 파리의 병리적 현실과 대결하려 한 새로운 형식의 산문시 모음이다. 이 현대적인 작품은 구체적인 감각과 추상적인 인식, 생경한 시어와 울림을 가진 상징의 사용을 통해 몇 번을 거듭해서 읽어도 독자에게 새로운 해석을 요구한다.

보들레르는 누구인가

발터 벤야민은 보들레르의 시가 자리하는 공간을 연구하며 수많은 개별적 인상과 외부 자극에 대한 아이러니한 충격 애호증을 간파했다. 『파리의 우울』의 산문시들을 쓴 작가 보들레르는 상품과 화폐의 물신성, 대중 예술의 우상과 신화, 현대인의 자기혐오와 탐닉, 예술의 불가능성과 아이로니 등 시인이 살고 있는 현실 그 자체의 번다함과 복잡성을 시로 표현하기 위해 시도하고 있다. 이제는 모두 우리에게 친숙한 주제들이지만 보들레르의 시들이 진부해지지 않고 있다. 그 생명력의 비밀은 무엇일까.

외국어로 시를 읽는다는 것

류재화 교수의 강의는 『파리의 우울』에서 몇 작품을 발췌해 같이 읽어보자는 초청장이다. 외국어로 쓰여진 시란, 보들레르가 <여행에의 초대>에서 노래한 것처럼, 금과 보석이 넘쳐 흐른다는 동방의 어느 나라처럼, 항상 가고 싶지만 실제로는 떠나지 못하는 먼 나라가 아닐까. 그렇지만 그 여행은 결국 나에게로 돌아오는 과정이 된다. 프랑스어 강독을 넘어 시를 읽는 법, 그리고 무엇보다 보들레르 시의 맛을 전달하기 위해 전력을 다하는 강독자의 열강을 통해 19세기 파리를 보들레르와 함께 거니는 산책자가 되어 보자.